Als Rauchen noch nicht tödlich war (6): CAMEL FILTERS

Ich dachte: „Liebeskummer. Der Weg lohnt sich – CAMEL FILTERS.“ Ich sagte: „Hilft das?“ – „Ganz bestimmt“, beteuerte meine beste Freundin, „Kopf hoch, Alter – wird schon.“ Sie klopfte mir anerkennend auf die Schulter, verschwand mit ihrem aktuellen One-Night-Stand und ließ mich qualmend zurück.

Als Rauchen noch nicht tödlich war (5): SAMSON

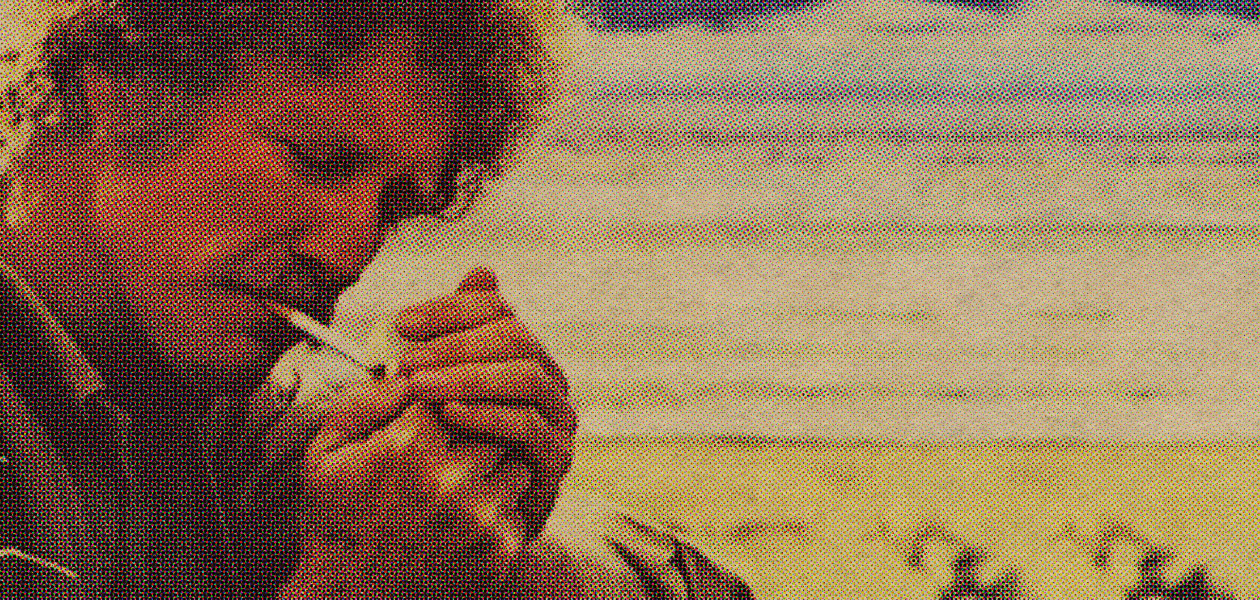

SAMSON – eine Anzeige aus der TITANIC 6/82. Wer rauchte in den 1980ern eigentlich SAMSON? Die Harten rauchten VAN NELLE, die Masse saugte an DRUM-Gedrehten, die Mädchen schworen auf The Artist Formerly Known As JAVAANSE MILD (heute „JAVAANSE CLASSIC“) – aber SAMSON? Der halbschwarze Tabak mit dem Löwen im Wappen hatte es schwer unter den umwelt- und preisbewussten Kettenrauchern der 1980erjahre. Dabei hatte er diese wunderschöne Werbekampagne.

SAMSON suchte seine Kunden in der Zeit der ersten Bioläden, und die hatten es faustdick hinter der Theke: was ökologisch angebaut war wurde dort von Menschen, die wie (gewaschene) Mitglieder der Kelly-Family aussahen, auf Neusprech verkauft: „Ey, danke du, nee, wirklich Du… Die Socken hab ich aus ökologischen Schafen selbst gestrickt, ne.“ Kein Scheiß. Wir sprachen echt so. In den ersten Ökoläden wurden die Produkte zudem zu Preisen verkauft, die die Betreiber von Reformhäusern erblassen ließen – nur mehr schwer vorstellbar in Zeiten von Ökodiscounts und Joschka Fischer in Nadelstreifen, aber damals hüteten sich die Ketten von KAISER’S bis LIDL, auf ihre Produkte „ÖKO“ zu schreiben, das galt als überteuert, übertrieben, wurde mit den Langhaarigen aus den Anti-Atomkraft-Kommunen zusammengebracht – kurz: das Siegel „ÖKO“ galt als massiv geschäftsschädigend. Heute wirbt

Als Rauchen noch nicht tödlich war (4): DRUM

Unsere sechzehnjährigen Küsse schmeckten alle nach DRUM und irgendwas. In den Schulfreistunden nach kaltem DRUM-Rauch und Tchibo-Pausenkaffee für sechzig Pfennig, an den Wochenenden nach kaltem DRUM-Rauch und den Alkoholschwaden billiger griechischer Likörweine.

Als Rauchen noch nicht tödlich war (3): Gauloises Caporal

Eine Anzeige aus der TITANIC Nr. 4/1981. Die GAULOISES Caporal waren kompromisslos stark. Es machte keinen wirklichen Unterschied, ob man sie mit oder ohne Filter rauchte. Wer sie zwischen den Lippen führte, fühlte sich wie ein Schwerstarbeiter im hochsommerlichen Straßenbau, und war definitiv derjenige, der den Teerlaster fuhr.

Als Rauchen noch nicht tödlich war (2): JAVAANSE JONGENS

Javaanse Jongens – eine Anzeige aus der TITANIC 5/1982. Diese Tabakpackung wurde noch aus in Plastik eingeschweißtem Papier hergestellt, statt „Frischeverschluss“ an der Lasche versehen mit einem Stückchen transparentem Klebeband. Man drehte drei Zigaretten, dann war alles ausgeleiert und nirgendwo mehr dicht, und gerade der dünner alle anderen shags geschnittene blondkräuslige Javaanse trocknete dann superschnell aus und sein Aggregatzustand wechselte ins pulvrige, wenn man in der Folge weiter versuchte, aus ihm Zigaretten zu drehen – was den geneigten Kriegsdienstverweigerer, Latzhosenträger und Landkommunenhippie dazu brachte, zur Tabakfeuchthaltung Kartoffeln, Möhren und anderes billiges Gemüse scheibchenweise in die Packlung zu verbringen. Herrliche Zeiten.

Javaanse Jongens – eine Anzeige aus der TITANIC 5/1982. Diese Tabakpackung wurde noch aus in Plastik eingeschweißtem Papier hergestellt, statt „Frischeverschluss“ an der Lasche versehen mit einem Stückchen transparentem Klebeband. Man drehte drei Zigaretten, dann war alles ausgeleiert und nirgendwo mehr dicht, und gerade der dünner alle anderen shags geschnittene blondkräuslige Javaanse trocknete dann superschnell aus und sein Aggregatzustand wechselte ins pulvrige, wenn man in der Folge weiter versuchte, aus ihm Zigaretten zu drehen – was den geneigten Kriegsdienstverweigerer, Latzhosenträger und Landkommunenhippie dazu brachte, zur Tabakfeuchthaltung Kartoffeln, Möhren und anderes billiges Gemüse scheibchenweise in die Packlung zu verbringen. Herrliche Zeiten.Kein anderer Tabak roch je so gut wie der Inhalt meines ersten Päckchens Javaanse, das ich 1980 an einem sonnigen Frühsommerabend auf dem Weg zur potentiellen Liebsten im niedersächsischen Kaff Oelber am weißen Wege am hölzernen Bahnhof eines niedersächsischen Kaffs namens Baddeckenstedt öffnete. Als ich mir dort eine Zigarette drehte kam ich mir vor wie eine Mischung aus Gary Cooper und Lucky Luke, der damals auch noch rauchte.

1982 war der in der Anzeige abgebildete VW-Bus übrigens noch kein Oldie, der bei MTV plöde gepimpt wird, sondern ein billig zu bekommender alter Kleinlaster, mit

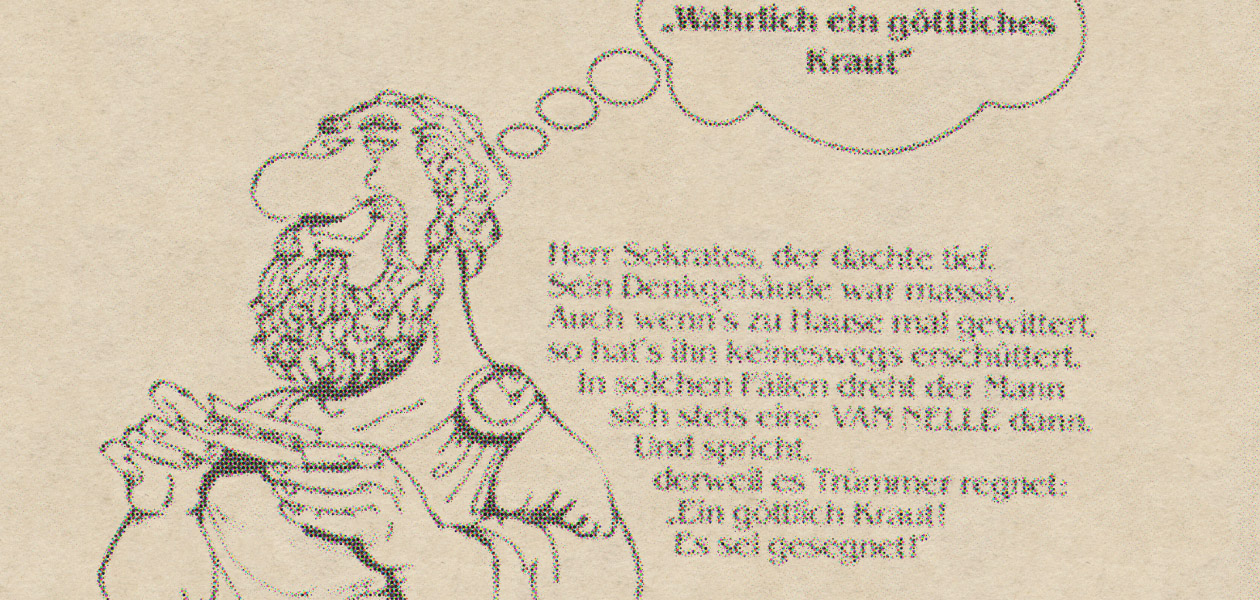

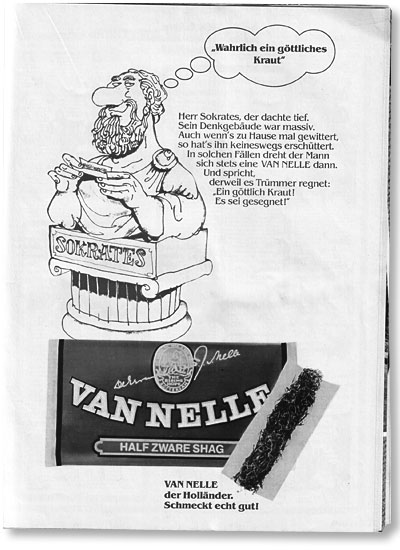

Als das Rauchen noch nicht tödlich war (1): Van Nelle

Bei der Lektüre dreier Jahrgänge der TITANIC (1981-1983) fand ich neben den Werken toter (und schmerzlich vermisster) Cartoonisten vor allem jede Menge Tabak- und Zigarettenreklame; Texte, mindestens so durchgeknallt wie die bekiffte afri-cola-Kampagne von Charles Wilp. Das funktionierte wahrscheinlich nur, weil wir damals alle die noch viel bekiffteren Texte im Ohr hatten, die Gert-Günther Hoffmann zu den “Paulchen Panther”-Trickfilmen rezitierte. Genauso muss man sich wahrscheinlich auch das VAN-NELLE-Gedicht vorstellen – gesprochen von der Synchronstimme von Captain Kirk und Sean Connery.

Bei der Lektüre dreier Jahrgänge der TITANIC (1981-1983) fand ich neben den Werken toter (und schmerzlich vermisster) Cartoonisten vor allem jede Menge Tabak- und Zigarettenreklame; Texte, mindestens so durchgeknallt wie die bekiffte afri-cola-Kampagne von Charles Wilp. Das funktionierte wahrscheinlich nur, weil wir damals alle die noch viel bekiffteren Texte im Ohr hatten, die Gert-Günther Hoffmann zu den “Paulchen Panther”-Trickfilmen rezitierte. Genauso muss man sich wahrscheinlich auch das VAN-NELLE-Gedicht vorstellen – gesprochen von der Synchronstimme von Captain Kirk und Sean Connery.